大学は国が滅んでも存続する

大学は、国が滅んでも存続します。 ヨーロッパやアフリカ、アジアでも国家や政権の移り変わりを経験しきている大学は多くあります。大学は人の一生はもちろん、国家の寿命すら超える時間軸で続く「知のインフラ」です。そして、終わりがないことを前提とした特異性が、歴史ある大学の資金運用を特別なものにしています。 世界的に最も優れた大学のひとつであるハーバード大学の基金についてみていきたいと思います。

・世界最古の大学のひとつであるボローニャ大学(イタリア、1088年創設)は、神聖ローマ帝国、ナポレオン支配、イタリア統一と、幾度もの体制変化を乗り越えてきました。

・ハイデルベルク大学(ドイツ、1386年創設)もまた、プファルツ選帝侯領、プロイセン、ドイツ帝国、ナチス政権、東西分断、そして再統一と、ドイツの歴史とともに歩み続けています。

・アフリカでは、アル=アズハル大学(エジプト、970年創設)が、ファーティマ朝からアイユーブ朝、マムルーク朝、オスマン帝国、近代エジプトまで、1000年以上にわたりイスラム世界の学問と宗教の中心として存続してきました。

・ソウル大学や台湾大学だけでなく、日本国内の多くの大学が、大日本帝国から、大韓民国、台湾、日本国と移り変わりを経験しています。

ハーバード大学基金とは

ハーバード大学は1636年に創立された米国最古の大学です。その財政基盤を支えるのが、卒業生などからの寄付金を基に運用される「ハーバード大学基金(Harvard Endowment)」です。 運用額:約532億米ドル(約7.9兆円)(2024年度) 大学の年間運営費の約3分の1を基金収益がカバーしているとのことで、運用は大学内の資産運用会社HMC(Harvard Management Company)が担当しているとのことです。

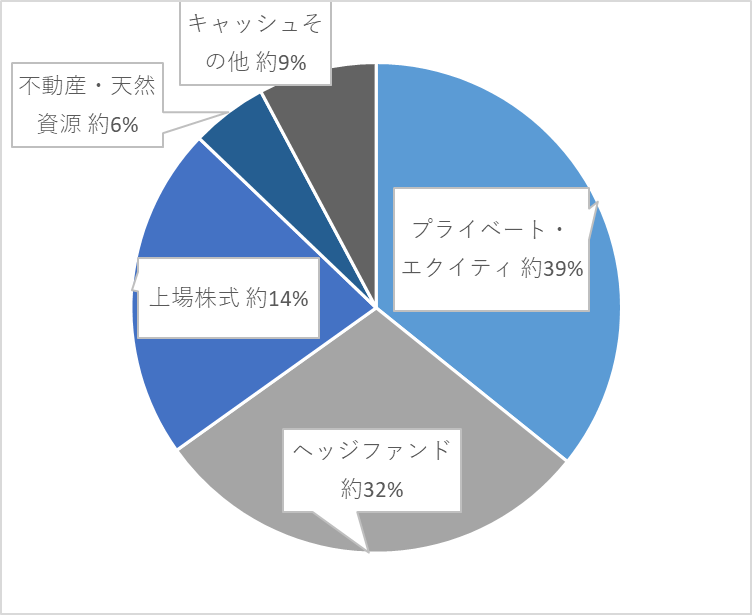

最新のポートフォリオ(2024年度末)

ハーバード基金の特徴は、大胆なオルタナティブ投資への比率です。

プライベート・エクイティ 約39%

ヘッジファンド 約32%

上場株式 約14%

不動産・天然資源 約6%

キャッシュその他 約9%

我々でも売買可能な上場株式への投資は全体のわずか14%に過ぎません 残りの大半を非流動性資産(プライベート・エクイティ+ヘッジファンド)に投資しています。

参考サイト:Harvard Management Company, Message from the Chief Executive Officer

パフォーマンスと戦略の変遷

長期的にはアイビーリーグ内で中位程度の成績でしたが、2021年以降は改革が進み、直近数年のパフォーマンスは上位に改善しています。 背景には、オルタナティブ資産比率の引き上げと戦略的分散があるとされています。

最新10年(2015–2024)の平均リターン: 約 8.0%/年

HMC創設以来の長期年率平均: 約 11%/年

個人投資と大学ファンドの違い

大学の基金と個人投資家の違いをまとめ、参考にできる点がないかみてみたいとおもいます。

異なる点

(1)時間軸 : 個人は、20〜40年、どんなに長くても100年。大学は数百年、何なら永遠を想定していると思います。

(2)目的 : 個人は、人によって違うと思いますが、老後の生活資金や資産の最大化(=投資でお金持ちになる)のどちらかかと思います。大学に関しては、永続的な教育・研究資金の工面などが目的になるかと思います。資産を最大化させつつ、一定のキャッシュを毎年提供するような感じだと思います。(個人の老後に近いかもしれません)

(3)ファンドとしての資産規模が大きく、信用性も高く、インフラなどの特殊な投資に参加できる

(4)優秀なファンドマネージャーを雇用でき、ベンチャー投資などアクティブ投資も積極的に行える。

共通点

(1)短期的かつ定期的なステークホルダーへの説明責任がない : 一般的なファンドの場合には、半期とか四半期単位で投資家への説明責任が課されると思います。そのために、投資家が納得する状況を常に作り続けなければならないというジレンマがあるかと思います。しかし、個人や大学基金ではそういったしがらみがなく、長期的な視点でのみ資産運用が可能だと思います。

(2)流動性の制約がほぼない : 個人・大学にしても一定の現金などの短期流動資産は必要ですが、それ以外の部分に関しては、資金が長期間拘束されても問題ありません。短期的な資金化を必要としないため、非流動資産を大量保有できることは強みになると思います。

個人が学べること

ハーバード大学基金の運用をそのまま真似ることは不可能だと思います。しかし、次の視点は参考になると思います。

投資の目的を明確にし、それを実現するための最適なアセットアロケーションを設定し、個々の投資対象のリスクリターンを把握し、資産全体のリスクリターンが最適化されるようにポートフォリオを作成していくというのは、同じでないかと考えます。

まとめ

ハーバード大学基金は国が滅んでも大学は存続しますので、その前提のもと、数百年単位の時間軸と圧倒的な規模で運用されています。具体的な投資手法はあまりに次元が違いますが、目的に沿った「資産配分の重要性」は同じではないかと思います。

アセットアロケーションについての記事:

https://kenkohblog.com/2025/07/19/asset-allocation/