心臓の収縮による血流、血管の弾性、さらに脈波による血圧の成立や、コロトコフ音についても解説。

高血圧とは、血圧が高い状態。では、血圧とは?

高血圧とは、血圧が高い状態です。

では、血圧とは何かというと、血液が血管の内壁に対して垂直方向(外側)に及ぼす圧力のことです。イメージとしては、空(から)の血管の中に徐々に血液を入れていくと、血管の中を血液が満たした段階から血液が血管を内から外に向かって押し広げようとします。

この血液が血管を押し広げる力が血圧になります。

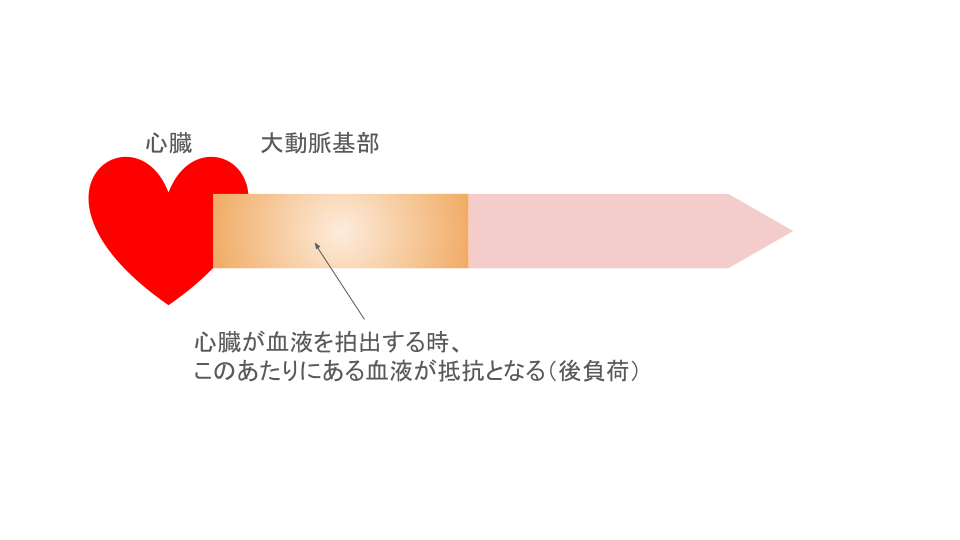

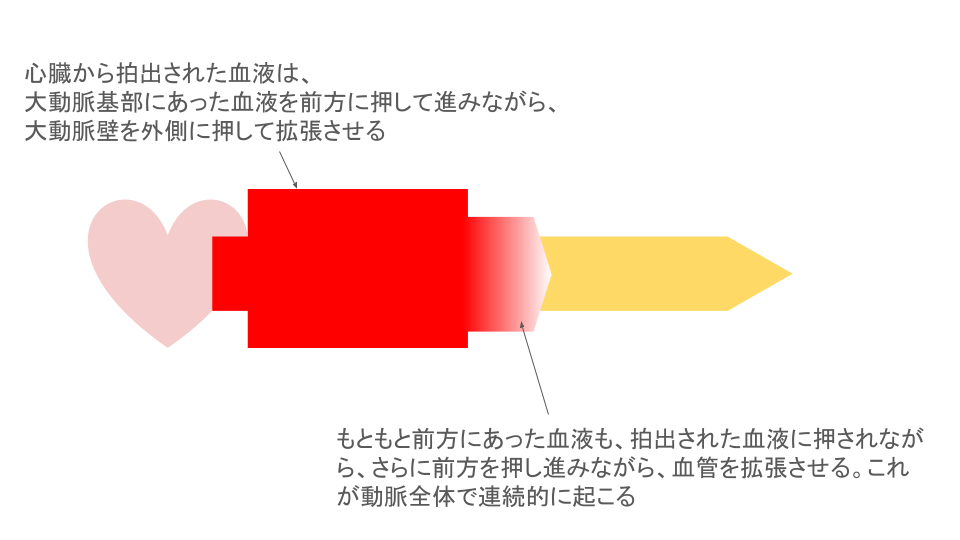

心臓が収縮して血液を大動脈基部に送り出すと、基部に流れ込んだ血液は前方にもともとある血液を押しながら前方に進むとともに、血管壁を押し広げ、血管を拡張もさせます。

血液が拍出され、最も血管内を拡張させる血液量が多くなった時の血圧が最高血圧(いわゆる収縮期血圧)です。

血液が血管を押すのに反して、血管側からは血管弾性による反発が生じます。血液の外向きの力に対しての血管壁がかける内向きの応力が、拡張期の血流の駆動圧になります。

最高血圧から血圧は徐々に低下し、大動脈弁が閉じたときに収縮期が終了します。

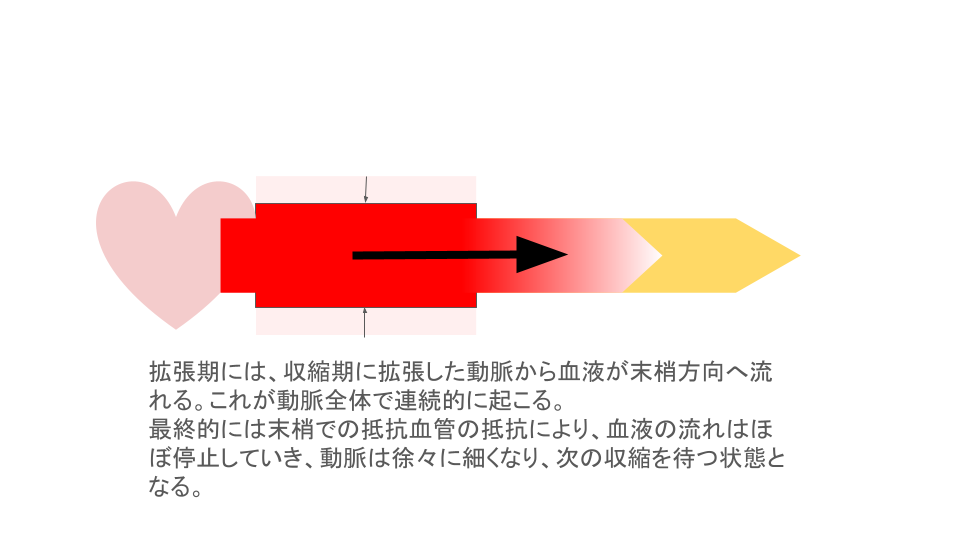

拡張期には、心臓からの拍出がなくなっても、収縮期に拡張した大動脈の弾性反跳(Windkessel効果)によって血液は前方に流れ続けます。血流は末梢の抵抗(末梢血管抵抗)によって徐々に減少し、次の拍動が始まる直前の最も低い血圧が最低血圧(いわゆる拡張期血圧)です。

聴診による血圧測定の原理

次に、血圧を臨床的な面から見ていきましょう。

循環器領域では、血管内に直接、圧センサー(トランスデューサ)を備えたカテーテルを挿入して、動脈や静脈の血圧を直接測定することがありますが、一般的には、上腕などの測定部位にマンシェットを巻き付けて測定します。

測定部位にマンシェットを巻き付け、圧を上げていき、血流が完全に停止するまで圧を上げたあと、少しずつ圧を下げていくと、血流がわずかに再開します。

このとき、血管の狭窄を通過する血液の乱流によって音(コロトコフ音)が聞こえ始めます。 この瞬間の圧が最高血圧(収縮期血圧)です。

マンシェット圧が最高血圧を上回っているときには、血圧測定部位の上流の血液は、周囲の血管や閉塞している部分に同じ圧をかけています。マンシェットの圧を下げ、閉塞が解除され、多少でも血流が流れた瞬間の圧は、血管にかかる圧よりもわずかに低いものの、臨床誤差の範囲とし、わずかに血液が流れた時の圧を最高血圧としています。

さらに圧を下げていくと、血管の狭窄が解除されて血管が本来の円形となり、血流が整流(層流)に戻り、音が消失します。このときの圧が最低血圧(拡張期血圧)です。血管内の血圧に関わらず常に狭窄が起こらない圧でありあるため、血管内の最低血圧と推定できます。

これ以上マンシェットの圧を下げても、常に血管の最低圧のほうが高い状態といえます。

いろいろと問題はありますが、臨床的にはこの測定法が現時点では最適であると考えられています。

具体的には、例えば、血管に直接マンシェットを巻いているわけではないので、特に拡張期の圧が低い時には、マンシェットと血管の間にある皮下組織の弾性が無視できなくなります。圧が組織に吸収されているので、聴診法での拡張期血圧は実際の血圧より低いと考えられます。ただ、いわゆる自動血圧のオシロメトリック法では原理が異なるので、また異なる誤差が生じます。(参照:オシロメトリック法での血圧測定の注意点)

同一心拍でも測定部位で血圧は異なる

血圧の重要な構成要素は、血管の弾性です。血管が柔らかければ、多くの血液がたまっても、どんどんと拡張するので、圧は上がりません。弾性は、血管そのものの材質としての硬さと、同じ材質だとしても、血管の厚さおよび血管の半径によって変化します。血管が薄く、血管半径が大きいほど血管は柔らかくなります。

循環器内科医は経験的に知っていますが、同一心拍でも大動脈基部と橈骨動脈の圧は異なります。これは血管の材質・厚さ・半径全てが異なるためです。大動脈基部と比べれば、上腕と橈骨では、血管の状態がかなり近しいものの、それでも上腕と橈骨では、動脈の径や血流量がことなるため同じ圧ではありません。測定部位が異なれば、同一心拍といえど圧は異なります。

この点において、今までの臨床研究では上腕動脈で血圧が測られて、予後の評価などがされているため、臨床でも手首ではなく上腕で血圧を測定しなければなりません。

血圧を上げる2つの要素

血管内にもともとある血液(=拡張末期の血管内血液量)、その時の血管内径、心拍毎に流入する血液の速度と速度パターン、流入する血液量と流出する血液量の差分、それらからなる最大血管径、それらによって決まりるのが、血圧です。

このように血圧の構成要素は、血管(動脈)と血液です。血管の中の血液充満の程度が、血管に対して圧を作ります。

また、収縮期の血圧を上げる2つの要因があります。一つは心臓から血液が出て、血管を押し広げるとき、もう一つは、末梢血管で血液が停滞しだし、前方にある血液が作る抵抗によって後方の圧があがるときで、この2つによって、血管の最大拡張が生じて、血圧の最高値が決まるともいえます。

高速道路をイメージしてみます。この高速道路には、すでに車が走行しています。一定時間でゲートがオープンし、決まった数の車だけ侵入できます。また、ある距離を進むと4車線から1車線になるような構造です。ゲートがオープンし、一気に車が高速道路に流れむと、すでにいる車に引っ掛かり道路はいっぱいになります。さらに4車線が1車線になる場所にどんどん車が到達し渋滞すると、それがどんどん後ろに伝わって、一気に渋滞はピークになります。

これの、渋滞の伝播における車線の突然の減少が、抵抗血管である終末細動脈による抵抗で、状況が急激な変化する場所、つまり、インピーダンスの極端な変化が最大の抵抗となります。

血圧の伝播:脈波による収縮期血圧の理論モデル

さて、心エコーでVTIとかを測定しているわかりますが、血液の移動速度は秒速1m程度ですが、血圧は瞬間的に全身に伝わります。これは、血圧は実際の血液の移動ではなく、脈波となって伝播しているためです。

脈波というのは、実際の血液の動きではなく、血液が前方にある血液を押して動かす力・エネルギーの伝播をみています。

実際の海の波が水分子の移動ではなく、運動エネルギーの伝播によって形成されるのと同じです。

エコーなどでみられるように、血液の移動は1秒間に60㎝とか100㎝程度で、脈派であるPWV(Pulse Wave Velocity)は、1秒間に5mとか10mという速度になります。収縮期が、脈拍0.3秒程度(ざっくりQT時間)だとすると、少なくとも脈波は1心拍の収縮期だけで1.5m程度伝わることになります。

この脈波は、海の波が寄せては返すように、収縮期に前方方向と逆方向の双方向で伝わります。

血液を押し込んで、動脈全体として加速しているときには、前方方向への脈波で、末梢に力が伝わって抵抗血管に達すると著しく抵抗が上昇するので、この点に到達すると急激な減速が起こり、これをきっかけに逆向きの脈波が生じます。

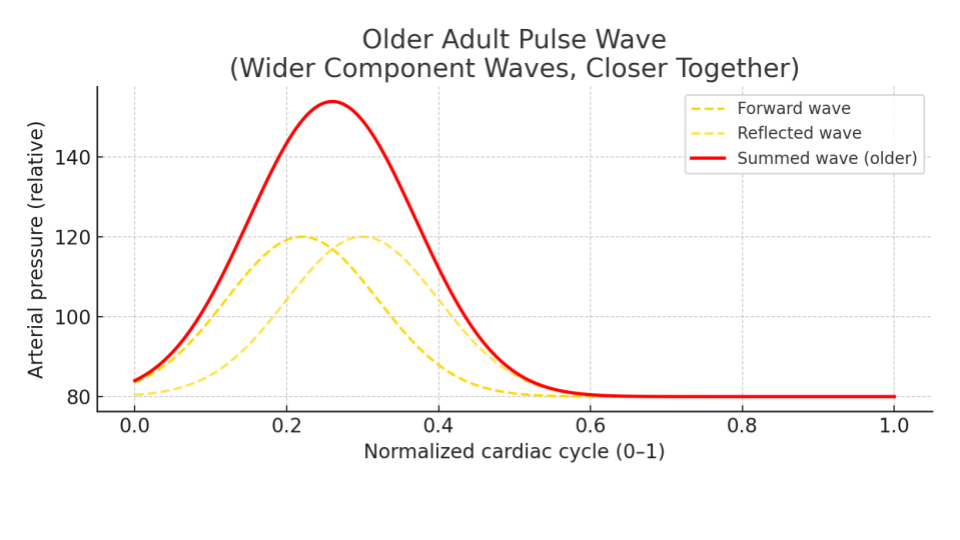

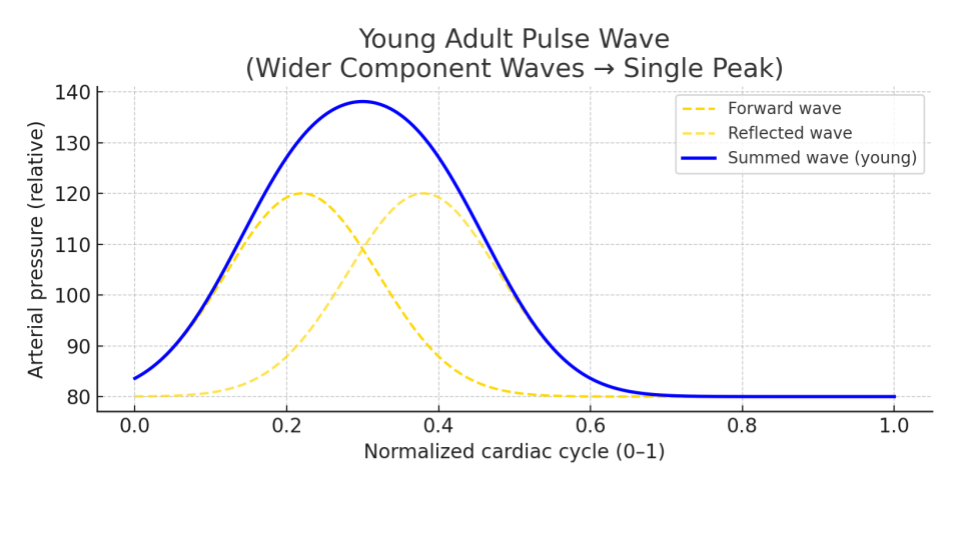

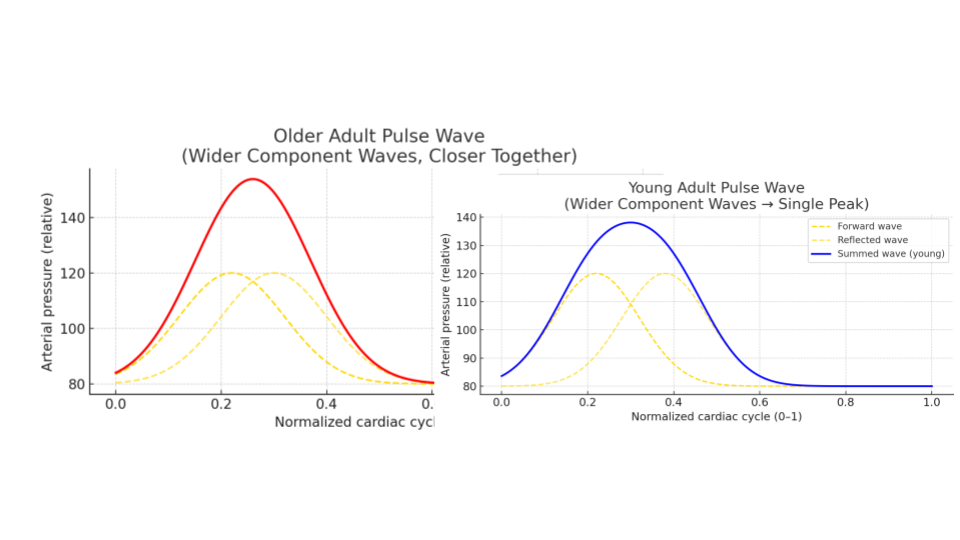

前方への脈波と逆向きの脈波の重なり方により、若年者と高齢者の高血圧のタイプの違いを説明できます。

高齢者では、血管が硬くなっているため、血液が血管を拡張させようとしても、押し返される力も強く、また、伸展性が少ないために、収縮期に大動脈に血液がプールされる血液も少なく、多くの血液が一気に末梢と向い、末梢での血液の停滞も早く起きます。すなわち、2つの最大値のタイミングがより重なり合うため、より一層最大血圧が上昇します。イメージとしては、二つの波が重なって、急峻な一つの波になるイメージです。

若年者では、高血圧でも、まだ、血管の柔軟性が残っていれば、いったん血液が大動脈に十分プールされ、抹消の血液の抵抗を受けるのが遅れ、この2つの最大値がタイミングが離れ、最高血圧は比較的低くなります。イメージとしては、2つの波の一部が重なっていて、高めの血圧がだらだらと続くが、最高値としてはさして高くないというイメージです。

上記の図のように、前方方向・逆方向の2つの波のそれぞれの高さが同じであったとしても、2つの重なり方により、収縮期血圧が異なることが説明できます。

脈波ではありませんが、高齢者では、収縮期に多くの血液が末梢方向へと流れ、拡張期に流れる血液量が少なくなるため、拡張期血圧が低くなります。結果として、脈圧が大きくります。

一般的に脈圧が大きいと、よくないと言われていますが、これは脈圧そのものというよりも、動脈硬化が進行した結果を脈圧が反映しているためでといえます。

ちなみに、脈圧が15mmHgの心不全は超重症なので、低くてもよくはありません。(BP 80/65とか)

LVAD患者では、脈圧5とか10mmHgとかということも普通にあります。右心機能が保持されていると右心からの心拍によって、左室の容積が変化するため、LVADといえど、心電図に従って大動脈の流速の変化がみられ、脈圧もでてきます。また、脈圧が始めなかったのに、徐々に出てくると、LVADにより心機能が多少なりとも戻っている兆しであることもあります。余談でした。

補足(筆者雑感):

臨床的に、拡張期血圧は、拡張期末期つまり、収縮期の直前の圧であるが、収縮期が来ないと仮定すると、拡張期血圧は大動脈弁が閉じているので、末梢にのみ抵抗があり、ほかはすべて閉鎖している管腔と仮定できる。そのため、拡張末期血圧は内部の血液量と末梢の血管抵抗によって決定する。ただ、この3つは互いに適切な値を維持するために変動するため、2つが決まれば他が決まるというような関係にはなく、流動的に等式を維持しながら変化していると考えられる。

拡張期長ければ長いほど、血管内から血液は末梢へ流れていき、動脈内の血液は減少し、動脈は細くなる。血管の細径化は、血管径の減少と壁厚の増大を意味し、血管の弾性は低下し、後負荷を上げる要素になるが、血液が前方に進むという観点で見れば、血管内の血液量の減少が心臓にとって後負荷が減少させる面もある。

総合的に拡張期が長い場合においては、血管の狭小化及び血液量の減少は、総合的に後負荷を低下させると思われる。